Il test di Cooper ha già compiuto 50 anni! Ed in effetti, se prendessimo cento individui a caso e li sottoponessimo al test d’associazione delle parole, credo che il 90% delle risposte conterrebbe la parola «Cooper», subito dopo aver letto o sentito la frase «Test di corsa?»! Probabilmente una delle più odiate esercitazioni durante l’ora di ginnastica delle superiori, amata forse solo dai pochi che a quell’età praticavano atletica leggera.

Il test di Cooper, come testare la forma?

Dodici interminabili minuti di corsa, quasi intollerabili per chi era abituato sì a correre, ma solo ed esclusivamente come conseguenza dell’inseguire un pallone… o con un pallone in mano/tra i piedi. Alzi la mano chi lo ricorda come un momento divertente!

Del resto, se test di forma deve essere, per risultare valido l’impegno deve essere massimale o quasi: difficile anche solo avvicinarsi a un livello del genere, a meno che non ci si trovi… in gara! Infatti, il mio pensiero a riguardo è riassunto nell’ultimo paragrafo dell’articolo scritto quasi un anno fa per il magazine online Endu. L’articolo si intitola Test per la corsa: quali sono e quando farli? Ciononostante, ho trovato veramente interessante l’approfondimento di “Massi” Milani, con un paio di chicche che assolutamente non conoscevo.

Del resto, se test di forma deve essere, per risultare valido l’impegno deve essere massimale o quasi: difficile anche solo avvicinarsi a un livello del genere, a meno che non ci si trovi… in gara! Infatti, il mio pensiero a riguardo è riassunto nell’ultimo paragrafo dell’articolo scritto quasi un anno fa per il magazine online Endu. L’articolo si intitola Test per la corsa: quali sono e quando farli? Ciononostante, ho trovato veramente interessante l’approfondimento di “Massi” Milani, con un paio di chicche che assolutamente non conoscevo.

Perché il test di Cooper?

Per i principali produttori di vino, la vendemmia è un periodo intenso. Le decisioni devono avvenire con largo anticipo rispetto alla pigiatura, per assicurarsi che il risultato finale e la qualità del vino prodotto sia superiore a quello delle stagioni precedenti. Questo modus operandi vale anche per la corsa. Pur considerando l’evoluzione biologica, migliorare per noi podisti amatori resta un obiettivo importante. A metà gennaio i nostri follower Strava hanno già corso complessivamente 77.000 km (fonte: Strava.com, usando i runner che seguono Gianmarco e Massi sul sito podistico), ma la domanda sorge spontanea:

Motivazioni del test di Cooper

All’inizio dell’anno è difficile dirlo, ma ci sono davvero tanti strumenti che vi possono far capire «A che punto sono?». Quest’articolo non tratterà la pianificazione della stagione. Se invece siete interessati a programmare l’anno podistico, il nostro suggerimento è leggere uno dei due libri più interessanti sull’argomento, in inglese Jack Daniels, con la sua Running Formula e in italiano, Pizzolato con Correre… secondo Orlando Pizzolato.

Qui descriveremo il test di Cooper, partendo dalla sua storia, raccontando le sue evoluzioni e spiegando cosa misura (suggerimento: il vostro VO2max), cosa non misura (la vostra forma), cosa non è in grado di pronosticare (il vostro risultato in gara, a meno che non sia un 5.000 o un 10.000 metri in pista) e come utilizzarlo.

La storia del test di Cooper

Non nascondiamolo. La storica prova è stata giustamente utilizzata da moltissimi insegnanti di educazione fisica delle scuole medie per misurare la “forma” dei giovani studenti. Il ricordo di noi adolescenti era l’emozione che provavamo prima di correre il “test di Cuper”, l’attesa, il fiatone, la partenza troppo rapida per le nostre capacità e la voglia di correre più di quanto fossimo in grado di fare.

Non nascondiamolo. La storica prova è stata giustamente utilizzata da moltissimi insegnanti di educazione fisica delle scuole medie per misurare la “forma” dei giovani studenti. Il ricordo di noi adolescenti era l’emozione che provavamo prima di correre il “test di Cuper”, l’attesa, il fiatone, la partenza troppo rapida per le nostre capacità e la voglia di correre più di quanto fossimo in grado di fare.

Mette tristezza pensare che i Giochi della Gioventù in Italia siano stati interrotti dal 1996 al 2007, mentre all’epoca correre 3.200 metri in dodici minuti permetteva immediatamente di partecipare ai campionati provinciali.

Evoluzione del test di Cooper

Come tutti i concetti semplici, il test ha preso piede fin dai primi giorni in cui è stato descritto nel libro Aerobics. La sua versione aggiornata, Aerobics Program for Total Well-Being, è stato un discreto successo editoriale negli States, ma totalmente ignorato in Italia. Il dottor Cooper lavorò come colonnello all’Air Force statunitense e sviluppò nel 1968 un sistema di punti che successivamente fu alla base della famosa regola dei diecimila passi al giorno per mantenere un’adeguata forma fisica. Nel 1970 il dottore fu anche incaricato di allenare il Brasile vincitore della coppa del mondo di calcio: non è sorprendente che in portoghese correre si dica anche «coopering».

La tabella di valutazione del test di Cooper

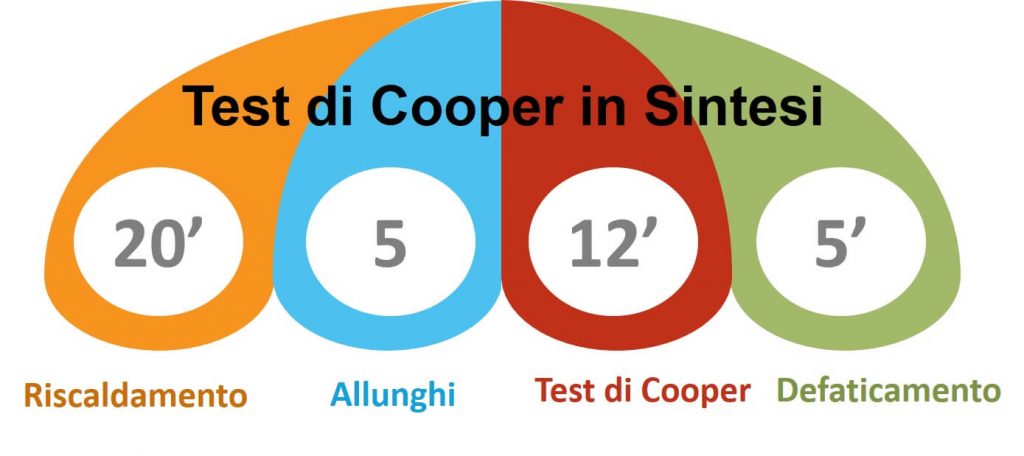

Il test di Cooper ha una semplicità disarmante, eccolo spiegato in pochi passi

Come si effettua il test

Partite con un riscaldamento di quindici o venti minuti di corsa molto lenta, seguita da qualche minuto di allunghi, per esempio dieci allunghi di cinquanta metri. Completato il riscaldamento, correte per 12 minuti, in maniera omogenea ma coprendo la maggior distanza possibile. Il confronto con ulteriori test svolti precedentemente fornisce un’idea dei miglioramenti o dei peggioramenti e quindi in sintesi del “vostro stato di forma”. La prova non è ritenuta valida se la variazione della velocità media sarà superiore al 2-3% e dovrà essere svolta in pista o su un campo di calcio, per uniformare le prestazioni ed eliminare la dipendenza dalle difficoltà del tracciato, che ovviamente influenzerebbero il risultato.

Partite con un riscaldamento di quindici o venti minuti di corsa molto lenta, seguita da qualche minuto di allunghi, per esempio dieci allunghi di cinquanta metri. Completato il riscaldamento, correte per 12 minuti, in maniera omogenea ma coprendo la maggior distanza possibile. Il confronto con ulteriori test svolti precedentemente fornisce un’idea dei miglioramenti o dei peggioramenti e quindi in sintesi del “vostro stato di forma”. La prova non è ritenuta valida se la variazione della velocità media sarà superiore al 2-3% e dovrà essere svolta in pista o su un campo di calcio, per uniformare le prestazioni ed eliminare la dipendenza dalle difficoltà del tracciato, che ovviamente influenzerebbero il risultato.

Cosa mangiare prima del test

Abbiamo già affrontato l’argomento più volte, soprattutto nell’articolo relativo a cosa mangiare prima della gara. Sintetizzando, dipende tutto dall’orario del test, ma se effettuato alla mattina, probabilmente non avete bisogno di assumere nessun cibo: in 12 minuti consumerete al massimo 250 kcal, equivalenti a 62,5 grammi di carboidrati. Considerando che il corpo ne riesce a immagazzinare più di 500 grammi, possiamo essere sicuri che l’alimentazione non sia un fattore limitante nella prova.

Test di Cooper in palestra sul tapis roulant

In alternativa, la prova si potrebbe svolgere sul tappeto di una palestra, in tal caso il consiglio è di effettuare un buon riscaldamento a velocità molto modeste e aumentare la velocità fino a quando sarete pronti ad arrivare a un valore costante stabilito a priori. Iniziate il test non appena il display del tapis raggiunge i 3 km, in modo da poter fare calcoli semplici. Se ritenete di poter accelerare, fatelo dopo almeno 500 metri dalla partenza del test.

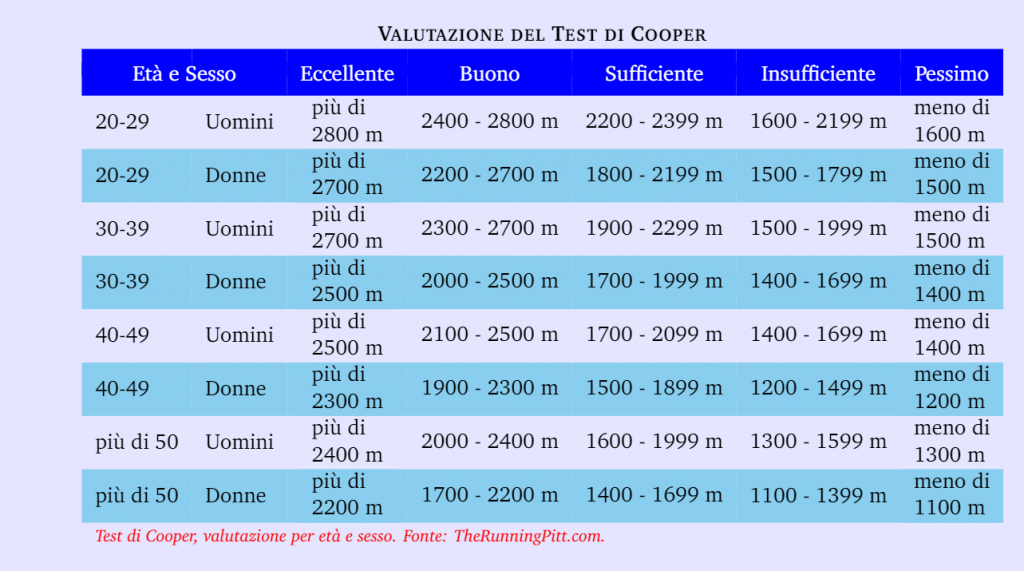

La tabella del test di Cooper

Per semplificare la rappresentazione dei risultati, anche forse alla luce del fatto che nel 1968 la potenza aerobica era una grandezza sconosciuta ai più, è stata sviluppata la tabella del test di Cooper, che abbiamo (in parte) rappresentato nella figura allegata. Si differenzia per età e sesso e qualifica il risultato sulla base della distanza realizzata.

Per semplificare la rappresentazione dei risultati, anche forse alla luce del fatto che nel 1968 la potenza aerobica era una grandezza sconosciuta ai più, è stata sviluppata la tabella del test di Cooper, che abbiamo (in parte) rappresentato nella figura allegata. Si differenzia per età e sesso e qualifica il risultato sulla base della distanza realizzata.

Interpretazione dati Test di Cooper

I dati non sono molto utili per podisti amatori, le soglie non sono molto sfidanti, il confronto è basato “sulla popolazione”, non sicuramente sui risultati dei runner. Per esempio, la valutazione sarà “eccellente” se a 40 anni riuscirete a percorrere più di 2.500 metri (2.300 per le donne), il che significa che dovreste correre almeno a 4’48” al km. Abbastanza banale per quelli che leggono il sito, almeno a giudicare da Strava. Il suggerimento è aggiungere almeno il 35% dei numeri proposti dalla tabella del test: avrete una forma “eccellente” se riuscirete a correre 3.375 m (3’33” al km). Si noti comunque che il dottore americano aveva previsto una soglia, per atleti professionisti, di 3.700 m (3’15” al km), anch’essa forse poco sfidante.

Record Mondiale Test di Cooper

Per curiosità, il record mondiale del test di Cooper è di Kenenisa Bekele, che nel 2004 in Olanda, all’interno della prova sui cinquemila, ha corso 4.740 metri in dodici minuti (mentre i primi 260 m della gara in 37”).

Potenza aerobica e test di Cooper

Negli anni molte analisi hanno mostrato che la prova sui dodici minuti è correlata alla potenza aerobica, ossia alla capacità di sostenere lo sforzo in modo prolungato, con il massimo consumo d’ossigeno. L’articolo originale del 1968 del medico americano, “Un modo di valutare il massimo consumo d’ossigeno” citava addirittura il 90% di correlazione tra i risultati del test e la VO2max. Non tutti sanno che, inserendo la distanza ottenuta in una formula elementare (calcolato come distanza in metri, meno 504,9, diviso 44,73), si ottiene una stima del vostro VO2max, leggermente sovrastimata soprattutto nella parte alta “della curva”. Nell’esempio di prima, correndo 2.500 metri, si avrà un VO2max di 44, mentre per 3.375 metri uno di 64.

Garmin e test di Cooper

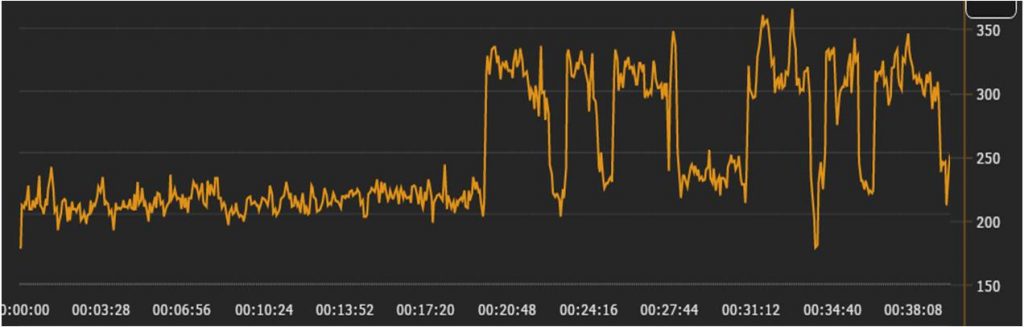

Per chi ha letto il manuale Garmin, avrà trovato la tabella del VO2max, da cui l’avviso: “Dati ristampati con l’autorizzazione del The Cooper Institute”, e in effetti tutte le tabelle derivano (concettualmente) dai risultati del test di Cooper. L’algoritmo VO2max della Garmin è stato spiegato precedentemente nel nostro sito. Interessante notare che l’algoritmo si basa sulla frequenza cardiaca e di fatto valutare i battiti cardiaci medi durante la prova è un’altra possibilità per capire se stiamo migliorando. Secondo Jack Daniels, i battiti saranno tra il 97% ed il 98,5% della frequenza cardiaca massima.

Per chi ha letto il manuale Garmin, avrà trovato la tabella del VO2max, da cui l’avviso: “Dati ristampati con l’autorizzazione del The Cooper Institute”, e in effetti tutte le tabelle derivano (concettualmente) dai risultati del test di Cooper. L’algoritmo VO2max della Garmin è stato spiegato precedentemente nel nostro sito. Interessante notare che l’algoritmo si basa sulla frequenza cardiaca e di fatto valutare i battiti cardiaci medi durante la prova è un’altra possibilità per capire se stiamo migliorando. Secondo Jack Daniels, i battiti saranno tra il 97% ed il 98,5% della frequenza cardiaca massima.

La misurazione della potenza nella corsa

Da un paio d’anni, grazie a una start up americana, Stryd, i podisti mondiali hanno la possibilità di utilizzare un’altra metrica per la corsa, ossia la potenza. Scettici? Se è vero che ciò che conta in una gara è cercare di andare dal punto A al punto B il più velocemente possibile, misurare l’evoluzione della potenza e la LSS (Leg Spring Stiffness), correlarle alla velocità, vi darà indicazioni sul modo di correre e sulla capacità di migliorare l’economia di corsa.

Da un paio d’anni, grazie a una start up americana, Stryd, i podisti mondiali hanno la possibilità di utilizzare un’altra metrica per la corsa, ossia la potenza. Scettici? Se è vero che ciò che conta in una gara è cercare di andare dal punto A al punto B il più velocemente possibile, misurare l’evoluzione della potenza e la LSS (Leg Spring Stiffness), correlarle alla velocità, vi darà indicazioni sul modo di correre e sulla capacità di migliorare l’economia di corsa.

Stryd e Test di Cooper

Per misurare lo stato di forma, Stryd ha suggerito il “test della Potenza Critica” (CPT), che non è nient’altro che una versione modificata del test di Cooper! Il test della potenza critica CPT si basa su una combinazione d’allenamento che parte con 800 metri corsi molto lentamente, seguiti da due prove di 1.200 e 2.400 metri corsi a velocità massimale, inframezzati da trenta minuti di recupero. Una volta svolto il test, avrete a disposizione tre parametri: la media dei battiti, della velocità sulla distanza e soprattutto la potenza generata (oltre alla LSS). Con quest’ultima informazione, Stryd calcolerà le soglie di potenza e vi fornirà un ulteriore strumento per valutare il vostro livello di forma e soprattutto per capire se la vostra biomeccanica di corsa sia migliorata. Ne abbiamo parlato nella recensione dettagliata dedicata a Stryd.

Il test di Cooper è utile?

Stimare lo stato di forma

Come per tutte le domande, la risposta è «dipende». Qual è il vostro obiettivo? Che cosa volete testare? Se siete dei calciatori e volete capire se avete svolto una buona preparazione estiva, il test di Cooper è perfetto. Ma in tal caso assicuratevi di fare un confronto con i dati della preparazione precedente, non con la tabella. Per i podisti il discorso è diverso.

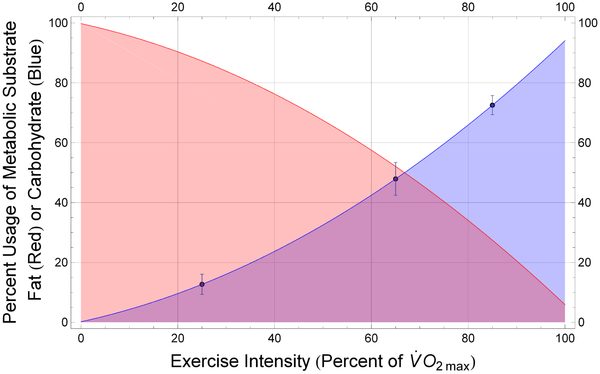

Stimare il risultato in gara

Occorre ricordare che il test di Cooper soffre di un problema concettuale perché “misura la forma” solamente su una delle tre grandezze del podista, la potenza aerobica. Dimentica invece, in parte, le altre due, la soglia anaerobica, ossia il livello massimo di sforzo fisico che l’organismo può sostenere senza accumulare acido lattico e la soglia aerobica. Quest’ultima è il livello dell’intensità dell’allenamento al di sotto del quale l’energia derivata dai grassi prevale su quella dei carboidrati. Senza considerare completamente queste altre grandezze, il test può permettere di valutare solo grossolanamente “lo stato di forma”, ma non darà indicazioni esatte sul potenziale risultato in gara, in particolare sulle distanze più lunghe. Se non avete corso lunghi e/o diversi chilometri negli ultimi due mesi, e migliorato la vostra potenza lipidica, sarà difficile stabilire se arriverete al traguardo.

Cosa non fare dopo il test

Infine, NON suggeriamo nemmeno di allenarvi basandovi sui ritmi previsti dal test di Cooper. Il test è un discreto indicatore del vostro VO2max, che non è però in grado di prevedere completamente il risultato in gara, e non cambia sensibilmente in atleti allenati, quindi risulta difficile utilizzarlo per determinare i ritmi dell’allenamento. Consigliamo per approfondimenti di leggere l’interessante articolo sull’allenamento e l’alimentazione in maratona.

Cosa suggeriamo per stimare le vostre (future) prestazioni

Personalmente nel passato usavo un modello statistico avanzato con una decina di parametri, ma ultimamente il tempo a disposizione è limitato, e quindi ho adattato il consiglio di Steve Magness, The Science of Running. Mi baso sul risultato di una gara la cui distanza sia “a supporto” di quella della gara (tipicamente con distanza dimezzata). Senza ombra di dubbio, preferiamo caratterizzare un podista attraverso i parametri derivanti dalle sue prestazioni piuttosto che da parametri fisiologici: nemmeno i grandi studiosi d’atletica si sono messi d’accordo se la stima del VO2max sia utile a capire i ritmi dell’allenamento! Nel dubbio… non mi ammazzerei di ripetute brevi!

Conclusioni

Il test di Cooper, pensato quasi cinquanta anni fa, dalla durata limitata di 12 minuti, resta uno dei principali strumenti per valutare la vostra potenza aerobica, ma non vi fornirà elementi concreti per capire se siete veramente in forma. Ci sono tantissimi test che potreste effettuare per capire la vostra condizione atletica, tuttavia riteniamo che con la tecnologia, non valga la pena dedicare tempo a test sul campo. Se avete a disposizione il Garmin Forerunner 630 o il fenix 3, cercate soltanto d’allenarvi e non pensate ad altro. Con il giusto allenamento, il Personal Best arriverà, prima o poi!